Ein Arbeitsunfall kann langanhaltende Folgen haben, doch viele Betroffene kennen die Verjährungsfristen für ihre Entschädigungsansprüche nicht. In diesem Artikel erklären wir, was die Verjährung bei BG Arbeitsunfällen bedeutet, setzen uns mit den spezifischen Regelungen im SGB auseinander und beleuchten die besonders wichtigen Aspekte der Spätfolgen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Ansprüche rechtzeitig geltend machen und welche Dokumentation dabei entscheidend ist, um Ihre Rechte zu wahren!

Was ist die Verjährung bei BG Arbeitsunfällen?

Die Verjährung bei BG Arbeitsunfällen spielt eine entscheidende Rolle im Rahmen der Entschädigungsansprüche, die Betroffene nach einem Arbeitsunfall geltend machen können. Unter Verjährung versteht man die gesetzlich festgelegte Frist, innerhalb derer Ansprüche auf Entschädigung oder Rentenleistungen durch die Betroffenen angemeldet werden müssen. Diese Fristen sind besonders wichtig, um zu vermeiden, dass Rechte ungenutzt verfallen.

In Deutschland gelten spezifische Regelungen für die Verjährung von Ansprüchen, die aus einem BG Arbeitsunfall resultieren. Im Allgemeinen verjähren Ansprüche auf Heilbehandlungen sowie Rehabilitationsmaßnahmen nach vier Jahren. Das bedeutet, dass die Betroffenen innerhalb dieser Frist ihre medizinischen Behandlungen oder Therapien beantragen müssen, um eine Behandlungskostenübernahme durch die Berufsgenossenschaft zu sichern.

Bei den spätfolgen eines Arbeitsunfalls, wie beispielsweise Langzeitschäden oder Komplikationen, ist es besonders wichtig zu wissen, dass auch hier eine Verjährungsfrist von vier Jahren gilt. Oftmals können Betroffene erst Jahre nach dem Unfall die vollen Ausmaße ihrer Verletzungen erkennen. Dies macht es notwendig, frühzeitig zu handeln und die Ansprüche rechtzeitig einzureichen, da ansonsten wichtige medizinische Behandlungen und Therapien möglicherweise nicht mehr finanziert werden können.

Regelungen zur Verjährung im SGB

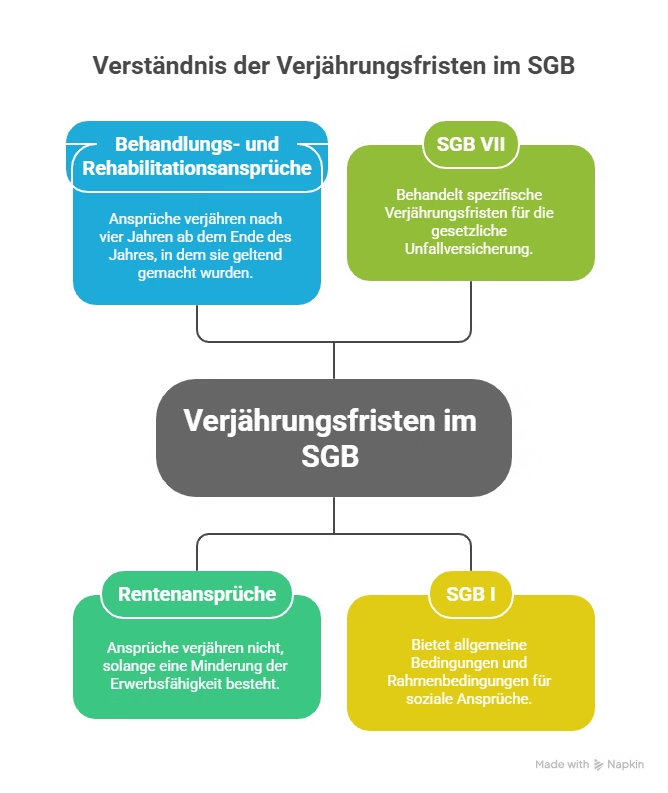

Die Regelungen zur Verjährung im Sozialgesetzbuch (SGB) sind von zentraler Bedeutung für die Durchsetzung sozialer Ansprüche in Deutschland. Innerhalb des SGB sind die Fristen klar definiert, um sowohl den Anspruchstellern als auch den Leistungsträgern Rechtssicherheit zu bieten. Dabei sind insbesondere das SGB VII für die gesetzlichen Unfallversicherungen und das SGB I für die allgemeinen Regelungen zu beachten.

Verjährungsfristen im Detail

- Behandlungs- und Rehabilitationsansprüche: Diese Ansprüche verjähren nach vier Jahren. Dabei beginnt die Frist am Ende des Kalenderjahres, in dem der Anspruch erstmals geltend gemacht wurde. Beispiel: Wenn Sie Ihren Anspruch im Jahr 2022 anmelden, läuft die Verjährungsfrist bis zum 31. Dezember 2026.

- Rentenansprüche: Eine entscheidende Besonderheit ist, dass Rentenansprüche nicht verjähren, solange eine Minderung der Erwerbsfähigkeit besteht. Das bedeutet, dass Sie Ihr Recht auf Rente auch Jahre nach der Feststellung einer Erwerbsminderung weiterhin geltend machen können.

Ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird: Die Verjährung beginnt erst, wenn die Berufsgenossenschaft ihre Leistungspflicht bindend festgestellt hat. Dies schützt Anspruchsteller vor der Gefahr, dass ihre Ansprüche verjähren, während sie noch auf eine Klärung warten.

Besonderheiten im SGB VII und SGB I

Das SGB VII legt die Bedingungen für die gesetzliche Unfallversicherung fest und spricht spezifisch die relevanten Verjährungsfristen an. Im Gegensatz dazu umfasst das SGB I die allgemeinen Bedingungen und Rahmenbedingungen für soziale Ansprüche. Solche Unterscheidungen sind notwendig, um unterschiedlichen Lebenssituationen und Ansprüchen gerecht zu werden, was letztlich zu einer besseren sozialen Absicherung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Wissen über die Regelungen zur Verjährung im SGB nicht nur für juristische Berater oder Anwälte wichtig ist, sondern auch für jede Person, die Ansprüche gegen die Sozialversicherung geltend machen möchte. Es lohnt sich, diese Fristen genau zu kennen, um keine Ansprüche unrechtmäßig zu verlieren.

Besonderheiten bei Spätfolgen

Die Spätfolgen von Arbeitsunfällen können zahlreiche Facetten aufweisen, insbesondere wenn es um rechtliche Ansprüche geht. Ein häufiges Misconception ist, dass nach einer gewissen Zeit keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können. Doch das Gegenteil ist der Fall: Solange die Spätfolgen bestehen und sich der Gesundheitszustand eines Betroffenen verschlechtert, haben diese nach wie vor die Möglichkeit, ihre Ansprüche geltend zu machen.

Hier sind einige wesentliche Punkte, die Sie zur Verjährung von Ansprüchen im Zusammenhang mit Spätfolgen beachten sollten:

- Fortbestehen der Spätfolgen: Solange die Spätfolgen bestehen und Auswirkungen auf das Leben des Betroffenen haben, bleibt das Recht auf Klage bestehen. Dies kann bedeuten, dass nach einem Unfall jahrelang neue Behandlungen und Therapien beantragt werden müssen.

- Verjährungsfristen: In Deutschland verjähren Ansprüche aus Arbeitsunfällen in der Regel nach drei Jahren. Die Verjährung beginnt jedoch erst mit dem Zeitpunkt, an dem die betroffene Person von den Spätfolgen und der Möglichkeit, Ansprüche geltend zu machen, Kenntnis erlangt hat.

- Ärztliche Gutachten: Oftmals werden für die Geltendmachung von Ansprüchen medizinische Gutachten benötigt. Diese Gutachten sollten den Zustand des Patienten klar dokumentieren und mögliche Zusammenhänge zwischen Unfall und Spätfolgen aufzeigen.

- Rechtsberatung: Es ist ratsam, sich rechtzeitig bei einem Fachanwalt für Arbeitsrecht oder Sozialrecht zu informieren. Eine fundierte Beratung kann helfen, die spezifische Situation besser zu verstehen und rechtzeitig alle notwendigen Schritte einzuleiten.

Rentenansprüche bei Spätfolgen und ihre Verjährung

Die Rentenansprüche, die sich aus Spätfolgen von Arbeitsunfällen ergeben, sind ein komplexes, aber wichtiges Thema für viele Betroffene. Anders als bei typischen Schadensersatz- oder Rentenansprüchen, gelten für diese spezifischen Ansprüche Besonderheiten, die Ihnen als Anspruchsberechtigten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können.

Insbesondere unternehmen Menschen oft erst Jahre nach einem Arbeitsunfall den Schritt, um ihre Ansprüche geltend zu machen. Dies ist häufig darauf zurückzuführen, dass die Spätfolgen erst langfristig sichtbar werden oder sich die gesundheitliche Situation im Laufe der Zeit verschlechtert. Ein entscheidender Punkt in diesem Zusammenhang ist, dass Rentenansprüche, die aus einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20% resultieren, nicht der Verjährung unterliegen. Diese Regelung gibt den Betroffenen die Möglichkeit, ihre Ansprüche jederzeit zu stellen, solange die Spätfolgen bestehen.

Wichtige Bedingungen für Rentenansprüche

- Erwerbsfähigkeit: Eine Minderung von mindestens 20% ist entscheidend. Dies muss durch medizinische Gutachten bestätigt werden.

- Nachweis der Spätfolgen: Es muss ein klarer Zusammenhang zwischen dem Arbeitsunfall und den später auftretenden gesundheitlichen Beschwerden nachgewiesen werden.

- Frühe Dokumentation: Je detaillierter die medizinische Geschichte dokumentiert ist, desto einfacher wird es, Ansprüche geltend zu machen.

Ein praktisches Beispiel: Angenommen, Sie hatten einen Arbeitsunfall, der zunächst keine schwerwiegenden Folgen aufwies. Jahre später bemerken Sie jedoch, dass sich Ihre Rückenschmerzen erheblich verschlechtert haben und Sie im Alltag stark eingeschränkt sind. Wenn diese Beschwerden nachweislich auf den ursprünglichen Unfall zurückzuführen sind und Ihre Erwerbsfähigkeit um mehr als 20% gemindert ist, können Sie einen Rentenantrag stellen, ohne sich um Fristen sorgen zu müssen.

Wichtige Hinweise zur Dokumentation

Eine sorgfältige Dokumentation ist von entscheidender Bedeutung, um ihre Ansprüche nach einem Arbeitsunfall erfolgreich geltend zu machen. Wenn Sie betroffen sind, sollten Sie sich auf einige wesentliche Aspekte konzentrieren, um sicherzustellen, dass Sie in der bestmöglichen Position sind. Hier sind einige praktische Tipps:

- Führen Sie ein Unfalltagebuch: Notieren Sie alle Ereignisse chronologisch, vom Zeitpunkt des Unfalls bis hin zu den bisherigen Behandlungsschritten. Dokumentieren Sie auch Ihre Symptome und deren Entwicklung, um eine umfassende Übersicht zu erhalten.

- Sammeln Sie medizinische Unterlagen: Erstellen Sie eine Sammlung aller medizinischen Berichte, Gutachten und Diagnosen. Dies umfasst auch Röntgenbilder, MRTs und andere bildgebende Verfahren, die die Schwere Ihrer Verletzungen dokumentieren.

- Berichte von Fachärzten: Lassen Sie sich von Fachärzten in verschiedenen Disziplinen beraten. Diese Berichte sind entscheidend, um die Zusammenhänge zwischen dem Unfall und den langfristigen Folgen nachzuweisen.

- Entwickeln Sie ein Beschwerdeprotokoll: Halten Sie fest, wie der Unfall Ihr tägliches Leben und Ihre Arbeit beeinträchtigt. Dazu gehören physische Einschränkungen, emotionale Auswirkungen und finanzielle Einbußen. Ein solches Protokoll kann Ihre Ansprüche verstärken.

- Zeugenberichte: Falls vorhanden, sammeln Sie Aussagen von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Diese können Ihre Darstellung der Ereignisse unterstützen und zusätzliche Glaubwürdigkeit verleihen.

Die umfassende Dokumentation Ihrer medizinischen Befunde und Verletzungen hilft nicht nur, die Kausalität zwischen dem Unfall und den Spätfolgen klar zu belegen, sondern stärkt auch Ihre Position gegenüber der Berufgenossenschaft (BG). Bedenken Sie, dass je detaillierter und präziser Ihre Dokumentation ist, desto einfacher wird es, Ihre Ansprüche durchzusetzen.

Häufige Probleme mit der Berufsgenossenschaft

Die Auseinandersetzung mit der Berufsgenossenschaft (BG) kann für Betroffene von Arbeitsunfällen eine herausfordernde Erfahrung darstellen. Viele Menschen berichten von Schwierigkeiten bei der Beantragung von Leistungen, insbesondere wenn es um Spätfolgen von Unfällen geht. Hier sind einige der häufigsten Probleme, auf die Betroffene stoßen, sowie Tipps, wie man diese gezielt angehen kann.

- Lange Wartezeiten: Ein häufiges Ärgernis sind die beschwerlichen Wartezeiten auf Entscheidungen der BG. Dies kann den Prozess der Schadensregulierung erheblich verzögern. Um dem entgegenzuwirken, ist es ratsam, regelmäßig den Status der Anfrage nachzufragen und klare Fristen zu setzen.

- Unklare Ablehnungen: Viele Betroffene sehen sich mit unverständlichen Ablehnungen ihrer Ansprüche konfrontiert. Es ist wichtig, die Gründe für die Ablehnung genau zu analysieren. Oft können zusätzliche medizinische Gutachten oder Informationen erforderlich sein, um die Entscheidung der BG zu revidieren.

- Fehlende Informationen: Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Menschen nicht ausreichend über ihre Rechte und Pflichten informiert sind. Eine umfassende Recherche oder die Konsultation eines Fachanwalts für Sozialrecht kann hier klärende Einsichten bieten.

- Kompetente Unterstützung suchen: Eine Herausforderung kann auch die Verfügbarkeit von rechtlicher Unterstützung darstellen. Der rechtzeitige Wunsch nach rechtlichem Beistand, ob durch einen Anwalt oder eine Beratungsstelle, kann die Aussicht auf Erfolg bei der Durchsetzung von Ansprüchen erheblich verbessern.

Um die oben genannten Probleme aktiv zu bearbeiten, ist es entscheidend, jeden Schritt gut zu dokumentieren. Eine genaue Aufzeichnung aller Kommunikationen mit der BG sowie aller medizinischen Berichte kann im Fall eines Widerspruchs von großem Nutzen sein. Vergessen Sie nicht, innerhalb der festgelegten Widerspruchsfristen zu handeln.

Innovative Ansätze zur Unterstützung Betroffener

Die Unterstützung von Menschen, die unter Spätfolgen von Arbeitsunfällen leiden, ist vielfältig und sollte kontinuierlich weiterentwickelt werden. Innovative Ansätze sind entscheidend, um einen nachhaltig positiven Einfluss auf das Leben dieser Betroffenen zu nehmen. Hier einige der vielversprechendsten Methoden:

- Digitale Plattformen: Online-Plattformen, die relevante Informationen und Ressourcen bündeln, spielen eine zentrale Rolle. Diese Portale ermöglichen einfachen Zugang zu hilfreichen Inhalten, wie etwa juristische Beratung oder medizinische Unterstützung. Ein Beispiel ist eine Plattform, die speziell für Betroffene von Arbeitsunfällen entwickelt wurde und umfassende Informationen zu Entschädigungen und Therapien ermöglicht.

- Online-Foren und soziale Netzwerke: Der Austausch mit Gleichgesinnten kann äußerst wertvoll sein. In spezialisierten Online-Foren finden Betroffene nicht nur Verständnis, sondern können auch praktische Tipps und emotionalen Beistand erhalten. Soziale Netzwerke bieten zusätzlich die Möglichkeit, Gruppen zu bilden, die sich gezielt mit den Herausforderungen auseinandersetzen.

- Selbsthilfegruppen: Die Gründung von Selbsthilfegruppen ist eine weitere innovative Maßnahme. Diese Gruppen fördern den Austausch von Erfahrungen und Lösungsansätzen und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Oft können sich Betroffene in einem geschützten Rahmen austauschen und voneinander lernen.

Weitere Ansätze umfassen:

- Telemedizinische Angebote: Die Möglichkeit, Beratungen und Therapien bequem von zu Hause aus durchzuführen, wird zunehmend beliebter und zugänglicher. Dies kann insbesondere für jene hilfreich sein, die aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mobil sind.

- Mobile Apps: Innovative Apps, die speziell für die Bedürfnisse von Betroffenen entwickelt wurden, können helfen, den Alltag zu erleichtern. Funktionen wie Erinnerungen für Therapietermine oder Übungen zur Stressbewältigung sind hierbei äußerst nützlich.

- Bildungsprogramme: Workshops und Webinare bieten wertvolle Informationen zu Themen wie Stressbewältigung oder der rechtlichen Lage von Betroffenen. Solche Bildungsangebote schaffen Verständnis und Sensibilisierung für die Herausforderungen der Betroffenen.

Fragen zur Verjährung von BG Unfällen

Viele Menschen stellen sich die Frage: Wann verjährt ein BG Unfall? Die Verjährung von Ansprüchen, die aus einem Arbeitsunfall resultieren, ist ein zentrales Thema, das nicht nur kompliziert erscheinen kann, sondern auch entscheidend ist, um Ansprüche nicht zu verlieren.

In der Regel verjähren Ansprüche nach vier Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie fällig wurden. Ein einfaches Beispiel: Wenn ein Unfall im Jahr 2020 passiert ist und die Ansprüche im Jahr 2021 geltend gemacht werden, verjähren sie am 31. Dezember 2025. Diese Frist gilt jedoch nicht universell, und es gibt Situationen, die eine längere Verjährungsfrist ermöglichen.

Eine besonders wichtige Ausnahme sind vorsätzlich nicht gezahlte Beiträge. In solchen Fällen können die Berufsgenossenschaften sogar Rückforderungen bis zu 30 Jahren nach Fälligkeit einfordern. Dies zeigt, wie wichtig es ist, die genauen Umstände Ihres Arbeitsunfalls und die damit verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen zu verstehen.

Hier sind einige häufige Fragen und Antworten zur Verjährung von BG Unfällen:

- Wie weiß ich, ob mein Anspruch verjährt ist?

Es ist wichtig, Ihre Ansprüche regelmäßig zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie innerhalb der festgelegten Fristen handeln. - Was passiert, wenn ich die Frist verpasse?

Wenn Sie die Verjährungsfrist verstreichen lassen, können Sie Ihre Ansprüche nicht mehr geltend machen, was zu einem Verlust Ihrer Rechte führt. - Welchen Einfluss hat eine Klage auf die Verjährung?

Die Einreichung einer Klage kann die Verjährungsfrist unter bestimmten Umständen hemmen oder sogar verlängern.

Weitere verwandte Artikel, die Sie interessieren könnten