Die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depressionen betrifft viele Menschen in Deutschland und bringt sowohl gesundheitliche als auch wirtschaftliche Herausforderungen mit sich. In diesem Artikel erfahren Sie, was diese Diagnose bedeutet, welche Symptome und Ursachen es gibt und wie der Anerkennungsprozess funktioniert. Zudem erläutern wir Ihre Rechte als Arbeitnehmer und die verfügbaren Rehabilitationsmaßnahmen, um Ihnen zu helfen, die Rückkehr in den Berufsalltag erfolgreich zu gestalten.

Definition der dauerhaften Arbeitsunfähigkeit wegen Depressionen

Die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit wegen Depressionen ist eine ernsthafte medizinische Diagnose, die viele Menschen in Deutschland betrifft. Sie tritt ein, wenn eine Person aufgrund schwerwiegender depressiver Symptome für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nicht in der Lage ist, mindestens 50 % ihrer beruflichen Tätigkeit auszuführen. Dies bedeutet, dass die psychische Gesundheit der Betroffenen erheblich beeinträchtigt ist und dies direkte Auswirkungen auf ihre Arbeitsfähigkeit hat.

Um eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit festzustellen, sind mehrere Kriterien zu berücksichtigen:

- Medizinische Begutachtung: Ein Arzt muss die Schwere der Depressionen bewerten. Dies erfolgt in der Regel durch eingehende Gespräche und standardisierte Tests.

- Schweregrad der Symptome: Die Symptome müssen so ausgeprägt sein, dass sie das alltägliche Leben und die berufliche Leistung erheblich einschränken. Hierzu zählen beispielsweise anhaltende Traurigkeit, Schlafstörungen, Antriebslosigkeit, aber auch körperliche Beschwerden, die durch die psychische Belastung hervorgerufen werden.

- Dauer der Beeinträchtigung: Die Symptome müssen über einen kontinuierlichen Zeitraum von mindestens sechs Monaten auftreten, um eine dauerhafte Arbeitsunfähigkeit zu diagnostizieren.

Es ist wichtig zu beachten, dass dauerhafte Arbeitsunfähigkeit nicht gleichbedeutend mit einem dauerhaften Verzicht auf die Arbeit ist. In vielen Fällen profitieren Betroffene von psychotherapeutischen Maßnahmen, medikamentöser Behandlung oder Rehabilitationsprogrammen, die darauf abzielen, die Krankheitsbilder zu lindern und die Rückkehr ins Berufsleben zu ermöglichen.

In Deutschland ist die rechtliche Grundlage für die Anerkennung einer dauerhaften Arbeitsunfähigkeit durch die Gesetzliche Rentenversicherung festgelegt.

Ursachen und Symptome von Depressionen

Depressionen sind komplexe psychische Erkrankungen, die viele Facetten haben. Die Ursachen sind oft vielfältig und können sowohl genetische als auch biochemische Faktoren umfassen. Zudem spielen psychosoziale Einflüsse eine bedeutende Rolle. Um die Zusammenhänge besser zu verstehen, betrachten wir die häufigsten Auslöser und ihre typischen Symptome.

Ursachen der Depression

- Genetische Faktoren: Eine familiäre Vorbelastung kann das Risiko erhöhen, selbst an einer Depression zu erkranken.

- Biochemische Ungleichgewichte: Veränderungen im Neurotransmitterhaushalt, wie Serotonin und Dopamin, können emotionale Zustände stark beeinflussen.

- Psychosoziale Einflüsse: Stressige Lebensereignisse, wie der Verlust eines geliebten Menschen, Trennung oder Arbeitsplatzverlust, können Auslöser für eine Depression sein.

Typische Symptome

Die Symptome einer Depression sind oft vielschichtig und können sich von Person zu Person unterscheiden. Zu den häufigsten Anzeichen gehören:

- Anhaltende Traurigkeit: Ein Gefühl der inneren Leere, das oft über einen längeren Zeitraum anhält.

- Energielosigkeit: Ein ständiges Gefühl der Müdigkeit, selbst nach ausreichend Schlaf.

- Reizbarkeit: Eine erhöhte Empfindlichkeit auf alltägliche Stressoren oder Konflikte.

- Schlafstörungen: Probleme beim Ein- oder Durchschlafen können ebenfalls auftreten.

Diese Symptome können nicht nur das persönliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen, sondern auch die Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz stark einschränken. Betroffene finden es oft schwierig, sich zu konzentrieren oder Motivation für alltägliche Aufgaben aufzubringen. Dies kann zu Konflikten mit Kollegen führen oder sogar dazu, dass der Arbeitsplatz gefährdet wird.

Der Prozess der Diagnose und Anerkennung der Arbeitsunfähigkeit

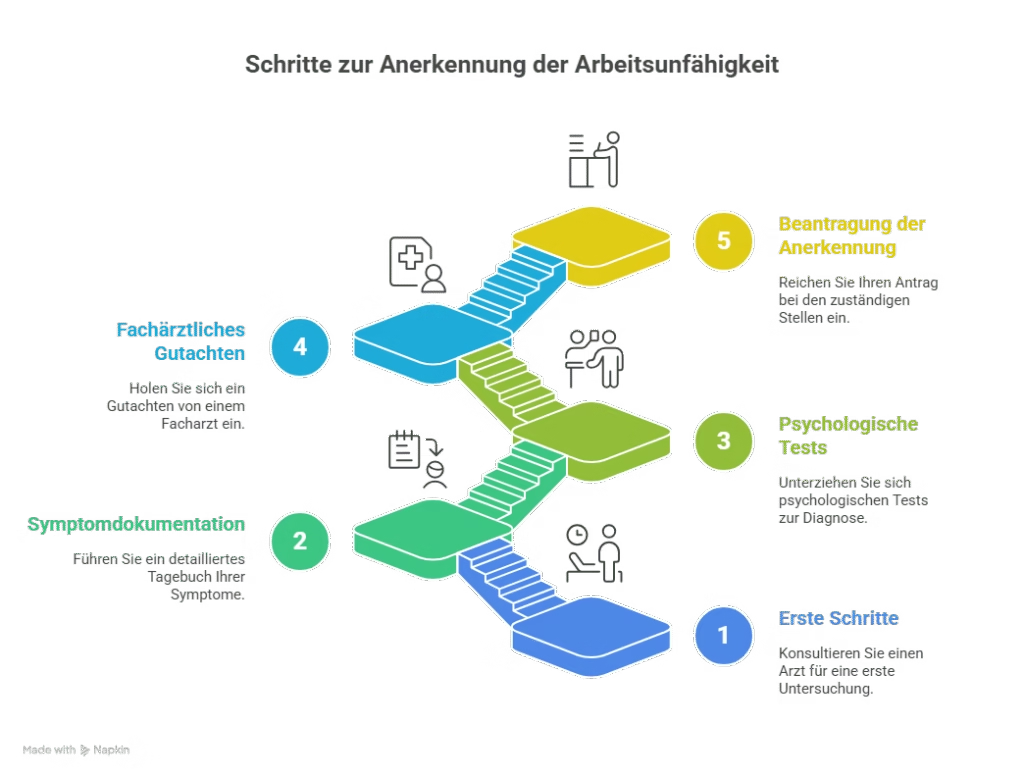

Die Diagnose und Anerkennung von Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depressionen in Deutschland ist ein strukturierter Prozess, der mehrere entscheidende Schritte umfasst. Es ist wichtig, dass Betroffene wissen, was auf sie zukommt, um effektiv mit ihrer Situation umzugehen. Hier sind die wichtigsten Aspekte, die es zu beachten gilt:

1. Erste Schritte und Vertrauensärztliche Untersuchung

Zu Beginn sollten Sie sich an Ihren Hausarzt oder einen Facharzt für Psychiatrie wenden. Während des ersten Termins wird eine umfassende Vertrauensärztliche Untersuchung durchgeführt. Diese Untersuchung ist grundlegend, um die Symptome zu bewerten, die in der Regel mindestens zwei Wochen andauern müssen und eine nachhaltige Einschränkung der Arbeitsfähigkeit verursachen.

2. Dokumentation der Symptome

Um die Diagnose zu untermauern, ist eine genaue Dokumentation der Symptome unerlässlich. Dazu gehören:

- Gefühl der ständigen Traurigkeit oder Hoffnungslosigkeit

- Interessenverlust an Aktivitäten, die zuvor Freude bereitet haben

- Veränderungen im Schlaf- und Essverhalten

- Konzentrationsschwierigkeiten und Gedächtnisprobleme

- Physische Symptome wie Müdigkeit und Energieverlust

Diese Symptome müssen nicht nur erfasst, sondern auch, wenn möglich, in einem Tagebuch festgehalten werden, um dem Arzt eine genauere Einschätzung zu ermöglichen.

3. Psychologische Tests und Diagnosetools

Der Arzt kann verschiedene psychologische Tests und Diagnosetools verwenden, um die Schwere der Erkrankung zu bestimmen. Häufig eingesetzte Methoden sind:

- Fragebögen zur Erfassung von Depressionssymptomen, wie der Beck-Depressions-Inventar oder der Hamilton-Depressionsskala

- Klinische Interviews, um einen tiefergehenden Einblick in die Lebenssituation und -umstände des Patienten zu erhalten

4. Fachärztliche Expertise und Gutachten

Nach der ersten Untersuchung kann es notwendig sein, dass ein Facharzt ein Gutachten erstellt, das die Diagnose bestätigt. Dieses Gutachten spielt eine zentrale Rolle für die Anerkennung der Arbeitsunfähigkeit. Das Gutachten sollte:

- Die Diagnose der Depression detailliert beschreiben

- Die Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit klar darlegen

- Empfehlungen für Therapien oder Behandlungen enthalten

5. Beantragung der Anerkennung

Nachdem Sie alle erforderlichen Unterlagen gesammelt und das ärztliche Gutachten erhalten haben, können Sie die Anerkennung der Arbeitsunfähigkeit bei den zuständigen Stellen beantragen. Dies erfolgt in der Regel bei der gesetzlichen Krankenkasse oder dem Rentenversicherungsträger. Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Dokumente einreichen, um Verzögerungen im Prozess zu vermeiden.

Gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen der Arbeitsunfähigkeit

Die Arbeitsunfähigkeit, insbesondere die durch psychische Erkrankungen wie Depressionen verursachte, hat sowohl gravierende gesundheitliche als auch wirtschaftliche Konsequenzen. Die Auswirkungen reichen über das Individuum hinaus und betreffen auch das soziale Umfeld sowie die Arbeitsumgebung und die Gesellschaft als Ganzes.

Auf der gesundheitlichen Ebene können langfristige Arbeitsunfähigkeiten zu einer Vielzahl von physischen und psychischen Folgeerkrankungen führen. Beschäftigte, die längere Zeit nicht ihrer Arbeit nachgehen können, sehen sich oft mit einem erhöhten Risiko für:

- Selbsteinschätzungen: Betroffene neigen dazu, ihre eigene Leistungsfähigkeit und ihren Wert in Frage zu stellen, was zu einem Teufelskreis von Selbstzweifeln und negativen Gedanken führen kann.

- Sozialer Isolation: Der Rückzug aus dem Arbeitsumfeld verstärkt die Einsamkeit, was die depressive Verstimmung weiter verstärken kann.

- Suizidgedanken: Alarmierend ist, dass etwa 10 % bis 15 % der Menschen mit schweren Depressionen letztlich Suizid begehen. Solche Gedanken sind oft die Folge von unerträglichem emotionalen Schmerz und dem Gefühl der Perspektivlosigkeit.

Diese gesundheitlichen Folgen sind nicht isoliert zu betrachten; sie haben auch bedeutsame wirtschaftliche Implikationen. Die Betroffenen kämpfen mit:

- Einkommensverlust: Arbeitsunfähigkeit führt selbstverständlich zu einem Einkommensentzug, was finanzielle Notlagen nach sich ziehen kann. Dies betrifft nicht nur den Betroffenen, sondern auch die Angehörigen, die unter dem Druck der finanziellen Unsicherheit leiden können.

- Verminderte berufliche Perspektiven: Längerfristige Fehlzeiten können dazu führen, dass Arbeitnehmer aus dem Augenwinkel der Arbeitgeber nachteilig wahrgenommen werden und somit ihre Chancen auf zukünftige Anstellungen oder Beförderungen sinken.

- Krankenversicherungsbeiträge: Längere Ausfallzeiten können auch zu einem Anstieg der Versicherungsprämien führen, was die finanzielle Situation des Betroffenen zusätzlich belastet.

Um diesen negativen Konsequenzen entgegenzuwirken, ist es ratsam, sich frühzeitig um eine Unfall- oder Erwerbsminderungsversicherung zu kümmern. Solche Versicherungen können nicht nur finanzielle Unterstützung während der Arbeitsunfähigkeit bieten, sondern auch dazu beitragen, den Druck, der mit dem Verlust des Einkommens einhergeht, zu mindern und damit verbundene psychische Belastungen abzufangen.

Rehabilitationsmaßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten

Wenn Sie aufgrund von psychischen Erkrankungen wie Depressionen arbeitsunfähig sind, gibt es zahlreiche Rehabilitationsmaßnahmen und Unterstützungsangebote, die Ihnen helfen können, wieder auf die Beine zu kommen und ins Berufsleben zurückzukehren. Diese Angebote sind vielfältig und können je nach individuellen Bedürfnissen abgestimmt werden.

Therapeutische Maßnahmen

Eine der ersten Optionen sind therapeutische Maßnahmen, die eine wesentliche Rolle in der Rehabilitation spielen. Zu diesen gehören:

- Gesprächstherapie: Diese Form der Therapie ermöglicht es Ihnen, über Ihre Gefühle und Gedanken zu sprechen, um so Klarheit zu gewinnen und Strategien zur Bewältigung zu entwickeln.

- Verhaltenstherapie: Hierbei liegt der Fokus auf der Veränderung negativer Denkmuster und Verhaltensweisen, die Ihrer Genesung im Wege stehen können.

- Pharmakotherapie: In vielen Fällen ergänzen Medikamente die therapeutischen Sitzungen, um Symptome zu lindern und die Stimmung zu stabilisieren.

Berufliche Rehabilitation

Darüber hinaus gibt es verschiedene berufliche Rehabilitationsangebote, die speziell für Menschen mit psychischen Erkrankungen entwickelt wurden. Diese Programme zielen darauf ab, Ihnen die Rückkehr in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Zu den gängigsten Optionen gehören:

- Berufliche Wiedereingliederung: Hierbei handelt es sich um Unterstützungsmaßnahmen, die Ihnen helfen, schrittweise in Ihren Beruf zurückzukehren. Dies kann durch Teilzeitarbeit oder spezielle Programme zur Anpassung Ihres Arbeitsplatzes geschehen.

- Trainings- und Qualifizierungsangebote: Oft bieten Jobcenter oder spezialisierte Einrichtungen Weiterbildungsmöglichkeiten an, die Sie in Ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen.

- Coaching und Mentoring: Persönliche Begleitung durch einen Coach kann ebenfalls hilfreich sein, um Ihre beruflichen Ziele realistisch zu planen und zu erreichen.

Zusätzliche Ressourcen und Unterstützung

Zusätzlich zu diesen Maßnahmen gibt es viele Organisationen und Netzwerke, die Unterstützung bieten. Einige der wichtigsten sind:

- Psychologische Beratungsstellen: Diese Einrichtungen bieten kostenlose Beratungsgespräche an, um individuelle Wege der Bewältigung zu finden.

- Selbsthilfegruppen: Der Austausch mit anderen Betroffenen kann sehr hilfreich sein, um Verständnis und Unterstützung zu erfahren und gemeinsam Strategien zu entwickeln.

- Soziale Diensten: Diese Dienste können Ihnen helfen, weitere notwendige Unterstützung zu finden, sei es in Form finanzieller Hilfen oder sozialer Integrationsangebote.

Die Kombination dieser Rehabilitationsmaßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten kann Ihnen helfen, die Herausforderungen, die eine psychische Erkrankung mit sich bringt, zu meistern und letztendlich einen stabilen Platz im Berufsleben einzunehmen.

Rechte von Arbeitnehmern im Falle einer Depression

Wenn Arbeitnehmer in Deutschland aufgrund einer Depression arbeitsunfähig werden, stehen ihnen verschiedene Rechte und Leistungen zu, die darauf abzielen, finanzielle Belastungen zu minimieren und eine Rückkehr ins Berufsleben zu fördern.

Ein zentrales Recht von Arbeitnehmern ist der Anspruch auf Krankengeld. Dieses wird in der Regel für einen Zeitraum von bis zu 72 Wochen gezahlt. Dabei erhalten Arbeitnehmer etwa 70% ihres letzten Gehalts, was ein wichtiger finanzieller Rückhalt während der Erkrankung darstellt. Es ist zu beachten, dass diese Zahlung in der Regel von der gesetzlichen Krankenkasse erfolgt.

Des Weiteren können Arbeitnehmer, die sich in einer längerfristigen Erkrankung befinden, zusätzliche Leistungen beantragen. Diese sogenannten Teilhabeleistungen richten sich an Personen, die nach ihrer Erkrankung Unterstützung benötigen, um wieder im Arbeitsleben Fuß zu fassen. Dazu gehört beispielsweise die berufliche Rehabilitation oder Hilfe bei der Arbeitsplatzsuche.

- Krankengeld: Maximal 72 Wochen, ca. 70% des letzten Gehalts.

- Teilhabe am Arbeitsleben: Unterstützung bei der Rückkehr in den Job.

- Berufliche Rehabilitation: Maßnahmen zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit.

Zusätzlich sollten Arbeitnehmer darauf achten, ihre Meldung zur Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig und korrekt einzureichen. Es ist wichtig, eine ärztliche Bescheinigung einzuholen und diese umgehend an den Arbeitgeber und die Krankenkasse zu übermitteln. Dies sichert die Zahlung von Krankengeld und schützt vor möglichen rechtlichen Konsequenzen.

Überwindung der Stigmatisierung bei psychischen Erkrankungen

Die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, insbesondere von Depressionen, stellt ein ernsthaftes Problem dar, das viele Arbeitnehmer in Deutschland betrifft. Diese Form der gesellschaftlichen Diskriminierung führt dazu, dass Betroffene oft zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen, was ihre Lebensqualität und Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigen kann. Um diese Stigmatisierung zu überwinden, ist es entscheidend, eine offene und unterstützende Unternehmenskultur zu fördern.

Ein wesentlicher Schritt in diese Richtung ist die Schaffung eines Bewusstseins für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Hier sind einige effektive Ansätze, wie Unternehmen und Kollegen zur Überwindung der Stigmatisierung beitragen können:

- Offene Kommunikation: Mitarbeiter sollten sich ermutigt fühlen, über ihre Herausforderungen zu sprechen, ohne Angst vor negativen Konsequenzen zu haben. Regelmäßige Workshops und Schulungen zum Thema psychische Gesundheit können dazu beitragen, Vorurteile abzubauen.

- Ressourcen bereitstellen: Unternehmen sollten Zugang zu professionellen Beratungsdiensten bieten. Dies kann in Form von Employee Assistance Programs (EAP) geschehen, die vertrauliche Unterstützung für Mitarbeiter bieten.

- Vorbildfunktion der Führungskräfte: Wenn Führungspersonen offen über ihre eigenen Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen sprechen, fördert dies ein Klima des Vertrauens und der Offenheit.

- Unterstützungsnetzwerke: Die Einrichtung von Mitarbeitergruppen, die sich mit psychischer Gesundheit befassen, kann nicht nur das Gefühl der Isolation verringern, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken.

Ein Beispiel aus der Praxis: Einige Unternehmen in Deutschland haben Mentorenprogramme ins Leben gerufen, bei denen Mitarbeiter mit Erfahrungen im Umgang mit psychischen Erkrankungen als Unterstützung für Kollegen fungieren. Solche Programme zeigen, dass es in Ordnung ist, Hilfe zu suchen und bietet gleichzeitig einen Ressourcenzugang.

Was tun bei Arbeitsunfähigkeit wegen Depression?

Eine Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Depression kann viele Herausforderungen mit sich bringen. Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, ist es wichtig, Schritt für Schritt zu handeln, um Unterstützung zu erhalten und den Weg zur Besserung zu ebnen. Hier sind einige hilfreiche Schritte, die Sie in Betracht ziehen sollten:

- Ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen: Der erste Schritt sollte immer eine professionelle medizinische Betreuung sein. Suchen Sie einen Facharzt auf, der Ihnen helfen kann, Ihre Symptome zu verstehen und einen passenden Behandlungsplan aufzustellen. Dies kann Psychotherapie, Medikamente oder eine Kombination beider Ansätze umfassen.

- Krankenschein beantragen: Um Ihre Arbeitsunfähigkeit offiziell anzuerkennen, ist es notwendig, einen Krankenschein (ärztliches Attest) zu beantragen. Achten Sie darauf, dass Sie diesen rechtzeitig einreichen, um mögliche finanzielle Einbußen zu vermeiden.

- Kommunikation mit dem Arbeitgeber: Es ist ratsam, den Kontakt zu Ihrem Arbeitgeber aufrechtzuerhalten. Teilen Sie ihm mit, dass Sie aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht arbeiten können. Eine regelmäßige Kommunikation kann Missverständnisse vermeiden und Ihr Arbeitsverhältnis schützen. Halten Sie Ihren Arbeitgeber über den Fortschritt Ihrer Behandlung informiert, aber achten Sie darauf, persönliche Details nicht preiszugeben, wenn Sie sich dabei unwohl fühlen.

- Soziale Unterstützung suchen: Sprechen Sie mit Freunden, Familie oder Selbsthilfegruppen über Ihre Erfahrungen. Der Austausch mit anderen kann eine wertvolle therapeutische Wirkung haben und Ihnen helfen, sich weniger isoliert zu fühlen.

- Selbstfürsorge praktizieren: Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst. Achten Sie auf gesunde Ernährung, regelmäßige Bewegung und ausreichend Schlaf. Praktiken wie Meditation oder Yoga können ebenfalls hilfreich sein, um Ihre Stimmung zu verbessern und Stress abzubauen.

- Einen Nachsorgeplan erstellen: Zu einem erfolgreichen Umgang mit Depressionen gehört auch die Nachsorge. Arbeiten Sie mit Ihrem Arzt oder Therapeuten an Strategien, um Rückfälle zu vermeiden, wenn Sie wieder zur Arbeit gehen. Dies könnte regelmäßige Therapiesitzungen oder Selbsthilfegruppen umfassen.

Denken Sie daran, dass es keinen Grund zur Scham gibt, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Depressionen sind ernsthafte Erkrankungen, und es ist wichtig, sich die Unterstützung zu holen, die Sie brauchen.

Was sind die nächsten Schritte zur Rückkehr ins Berufsleben?

Nach einer längeren Abwesenheit aufgrund einer Erkrankung, insbesondere durch Depressionen, kann der Weg zurück in das Berufsleben eine herausfordernde Reise sein. Es ist wichtig, diese Rückkehr strategisch zu planen und verschiedene Maßnahmen in Betracht zu ziehen, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten.

1. Teilnahme an Rehabilitationsprogrammen

Ein erster wichtiger Schritt ist die Teilnahme an geeigneten Rehabilitationsprogrammen. Diese Programme sind darauf ausgelegt, nicht nur die physische, sondern auch die psychische Gesundheit zu fördern. Im Rahmen solcher Maßnahmen erhalten Betroffene die notwendige Unterstützung, um ihre Fähigkeiten wiederzuerlangen und sich auf die Rückkehr in den Job vorzubereiten.

2. Beratung zur beruflichen Reintegration

Zusätzlich sollten Betroffene professionelle Beratungen in Anspruch nehmen, die sie in Fragen der beruflichen Reintegration unterstützen. Ein Berufsberater oder Psychologe kann hilfreich sein, um individuelle Lösungen zu finden, die auf die jeweilige Situation abgestimmt sind. Diese Beratungen können wertvolle Einblicke geben, wie eine zielführende Rückkehr gestaltet werden kann.

3. Schrittweise Rückkehr in den Arbeitsprozess

Um die körperlichen und psychischen Anforderungen der Arbeit wieder besser bewältigen zu können, empfiehlt sich eine schrittweise Rückkehr. Dies könnte bedeuten, zunächst in Teilzeit zu arbeiten oder reduzierte Aufgaben zu übernehmen. Auf diese Weise haben die Betroffenen die Möglichkeit, sich langsam wieder an den Arbeitsalltag zu gewöhnen, ohne von Anfang an überfordert zu werden.

4. Unterstützung durch den Arbeitgeber

Ein offenes Gespräch mit dem Arbeitgeber ist ebenfalls entscheidend. Viele Unternehmen bieten spezielle Programme zur Wiedereingliederung an oder sind bereit, flexible Arbeitszeiten zu ermöglichen. Ein transparenter Austausch kann helfen, Missverständnisse zu vermeiden und einen klaren Plan für die Rückkehr zu entwickeln.

5. Selbstfürsorge und Stressmanagement

Während dieses Prozesses ist es unerlässlich, auf die eigene Gesundheit zu achten. Techniken des Stressmanagements, wie z.B. Achtsamkeitsübungen oder Meditation, können dabei unterstützen, die innere Balance zu finden und mit möglichen Herausforderungen am Arbeitsplatz konstruktiv umzugehen.

Weitere verwandte Artikel, die Sie interessieren könnten